いわてマリンツアー2025 in 久慈 を開催しました!~1日目~

岩手の海・ウニに起きている問題を知ろう!

イベント初日、子どもたちはまず、岩手の海の豊かさと、その裏に潜む深刻な問題について学びました。講師の岩手大学三陸水産研究センターの谷田 巖 准教授は、岩手の海が地形や海洋環境に恵まれ、ウニの生育に最適な場所であること、そして「キタムラサキウニ」を中心に全国有数の漁獲量を誇ることを解説しました。しかし、近年ウニの漁獲量は減少傾向にあり、主な原因として海水温の上昇によるエサ(海藻)の減少と、それに伴う磯焼け(いそやけ)が挙げられました。磯焼けとは、海中の海藻がなくなり、岩ばかりの状態になる現象で、エサが少ないためにウニが痩せて身がスカスカになり、出荷できなくなる問題も発生しています。

普段食べているウニが、実は海の環境悪化によって着実に減少しているという事実に、子どもたちは真剣な表情で聞き入りました。「美味しいウニが食べられなくなるかもしれない」という話から、海の課題が自分たちの生活に直結していることを初めて意識した様子でした。

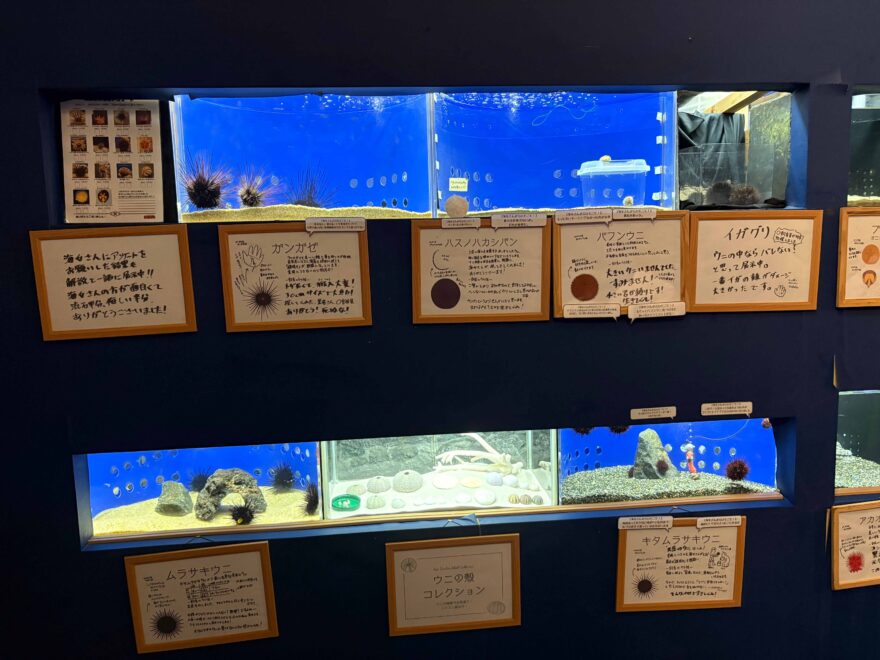

講義の後には、久慈地下水族科学館もぐらんぴあに移動し、「久慈の海水槽」を見学しました。久慈の海を再現した水槽を通して、久慈の海の環境や魚の種類、漁業について学び、岩手の海の豊かさや生き物への興味関心を深めました。

ウニを育てるための取り組みを知ろう!

午後は麦生漁港に移動し、ウニを育てるための具体的な取り組みを学びました。南侍浜漁業研究会の舛森 清さんから、ウニの「畜養(ちくよう)」などについてお話を伺いました。これは、海藻を食べつくしてしまうなど、磯焼けの原因となる痩せたウニを捕獲し、人工的にエサを与えて育て、中身が詰まった「おいしいウニ」にする方法です。この取り組みにより、ウニを無駄にせず、自然のバランスを守ることにも繋がると学びました。

参加者は実際にウニを引き上げ、その体の構造を観察。生きたウニの力強い動きに歓声を上げながら、ウニが健康に育つために必要な海の環境について学びました。

さらに、自分たちでウニの殻剥きにも挑戦し、実際に試食を行いました。初めてウニを捌く子どもも多く、漁業の作業を体験するとともに、新鮮なウニの美味しさを実感し、海の問題をより身近なものとして捉えるきっかけとなりました。

イベント詳細

| イベント名 | いわてマリンツアー2025 in 久慈~1日目 |

| 参加人数 | 24人 |

| 日程 | 2025年8月6日~7日 |

| 場所 | 岩手県久慈市内・普代村内 |

| 主催 | (一社)海と日本プロジェクトin岩手 |

| 協力 | 久慈市、普代村、久慈市ふるさと体験学習協会、岩手大学、久慈市漁業協同組合、久慈市漁協南侍浜漁業研究会、久慈地下水族科学館もぐらんぴあ、三陸ボランティアダイバーズ 他 |